공범자들*

진술하고 싶지 않은 사건에 대한 증인으로 소환되었을 때, 가고 싶지 않은 취조실로, 기억으로, 이미지로 등 떠밀리는 상황에서, 할 수 있는 가장 작은 반항에는 무엇이 있을까? 발뒤축을 구겨 신고 신발을 질질 끌며 걷기, 약간의 딴청, 작은 콧노래, 벌레들의 행렬에 의식적으로 정신을 뺏기기. ‘집중하고 있어?’하는 누군가의 핀잔에 겨우 입을 떼 보자면… ‘이제 기억이 나네. 그 사람, 코가 있었지.’

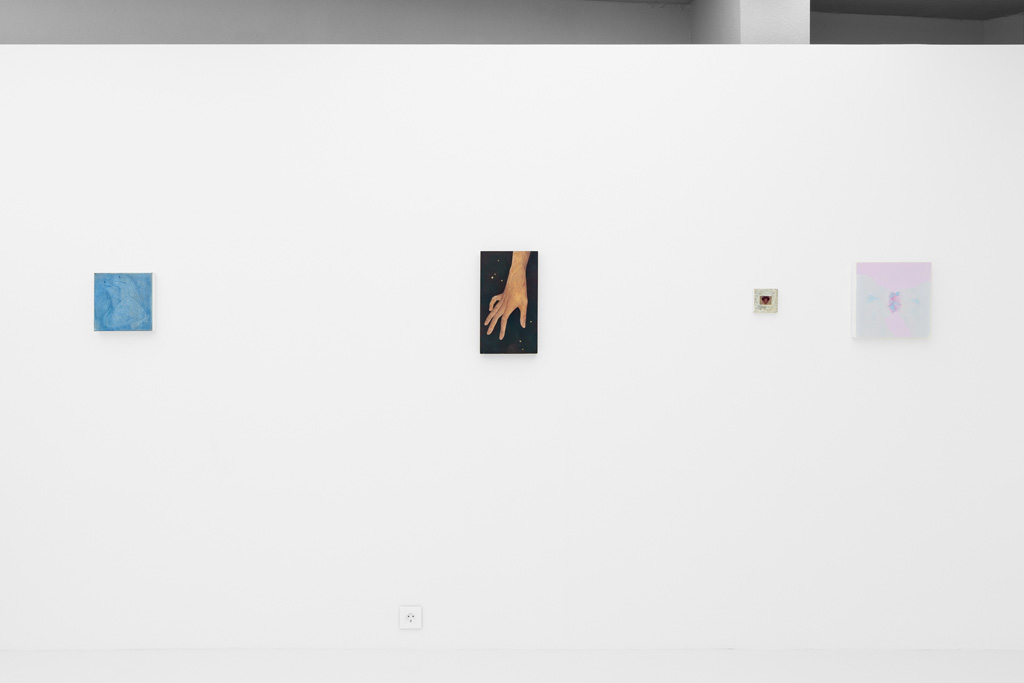

답을 들어도 명쾌하지 않은 스무고개. 둘의 화면을 보고 있자면 그런 웃음기 없는 말장난에 시달리는 것만 같다. 하필이면 고장 난 초점거리를 가진 사람이 유일한 목격자라니. 이 목격자는 알 수 없는 것을 감히 알 수 없는 채로 둘 수 없어서 가장자리는 도려내고, 요철은 갈아낸다. 벗겨낸 가죽은 도로 뒤집어씌우고, 작은 홈은 거스러미로 메워버린다. 그리하여 떠듬떠듬 받아쓴 진술은 절대 한 문장으로 이을 수 없는 근사한 몇 음절의 단어들, 혹은 너무나 말끔히 정돈되어 접합 불가한 단면들. 적당히 어색한 거리감을 가지고 배치된 단면들이 현장을 방문할 감식관들의 오해를 기대하며 숨을 죽이고 있다. 결국 이것은… 때때로 진짜와 같은 효과를 내는 아주 리얼한 무대용 프롭인 셈이다. 가끔 너무 많은 연습을 거친 고백은 결국 거짓말이 되어서, 그 거짓말을 다시 진심으로 가꾸어 내기 위해 눈속임을 써야만 하는 경우가 있다는 것을 당신이 이들 몰래 알아 두어야 할 것 같다.

그러니까 이곳은 잡힐 범인이 없는, 다만 주인 잃은 사지들이 천연덕스럽게 자리 잡은 열연의 현장. 목격자들이 손에 쥐고 돌아온 것은 그 아무도 찌를 수 없는 날렵하고 아름다운 창과 아무것도 알려주지 않는 지도 뿐. 고통과 출혈은 멎은 지 오래, 돋아 오르는 새살 주변으로 퍼져 나가는 염증의 찌릿한 간지럼을 느끼며 떨어져 나간 꼬리가 남긴 자국을 만져본다. 도톰하게 올라온 살점을 잇는 균열들, 그 크랙을 손끝으로 더듬어 가다 보면 끔찍한 상상을 지주 삼아 연약하게나마 유지되고 있는 육신과 세계가 있다. 이어 붙일 수 없는 단어와 단어조차 별을 보는 양치기의 원시안을 통해서라면 의미를 갖는다. 모든 것에는 알맞은 장소와 때가 있어, 기형이 기이하지 않은 이야기가 있다. 이쯤에서 보여드릴 몽타주는 아무도 죽지 않고 다만 그 상태로, 그 모습으로 지속되는 장면들. 그것은 그야말로 하나의 세상, 그리고 서로의 입술을 깨물며 노는 즐거운 이야기 지옥.*

*김행숙의 시, <공범자들>에서 따왔다.

임이랑

| Artist | Download | Contact |

| Minseo Kang Minyoung Won | Handout | info@ykpresents.com |