끝없이 두 갈래로 갈라지는 길들이 있는 정원

*임재형

∞

“끝없이 두 갈래로 갈라지는 길들이 있는 정원”이 있다. 보르헤스가 상상한 이 정원의 구조는 끝없는 선택의 연속이라는 삶의 조건을 닮았다. 동시에 이 정원은 선택되거나 선택되지 않은 모든 가능성이 또 다른 기로로 이어지며 ‘무한히 분기分岐하는 시간’에 대한 상상을 공간으로 바꿔놓은 것이다. 전시의 제목 《2^4》을 보며 나는 보르헤스의 정원을 떠올렸다. 제목의 지수指數—참여 작가의 수인 4로 설정된—가 점차 늘어날 수 있다면, 그 모습은 지수만큼 거듭하여 두 갈래로 갈라지는 길과 같을 것이기 때문이다.

두 가지 규칙

작가들은 ‘2인전의 형식에 4명이 탑승했다乗’는 협업의 구조를 암시하기 위해 이 제목(2의 4승乗)을 지었다고 한다. 이연석과 이용재는 2인전 《서쪽으로 넘어가는 일 Binary Sunset View》(YK Present, 2022)를 통해 상대방과 영향을 주고받으며 자신의 작업을 변화시키는 협업의 방식을 실험한 적이 있다. 전시 《2^4》은 이러한 2인전의 협업 구조를 유지하되, 각자의 배에 한 명씩의 작가를 더 태운 형국으로 진행된다. 한배를 탄 2인의 작가(이연석과 박보마/이용재와 박종현)는 긴밀한 소통을 나눌 수 있다. 각 배의 주인인 이연석과 이용재는 교신을 통해 서로의 상황을 공유할 수 있다. 그러나 객客으로서 서로 다른 배에 탄 박보마와 박종현은—서로에 대해 조사할 수는 있을지언정—직접 소통할 수 없다. 요컨대 2인 1조로 협업하여 작품을 생산하고, 두 조의 작품을 한데 모아 전시한 것이다. 이러한 교류의 구조는 전시의 기획을 이루는 두 가지의 규칙 중 하나이다.

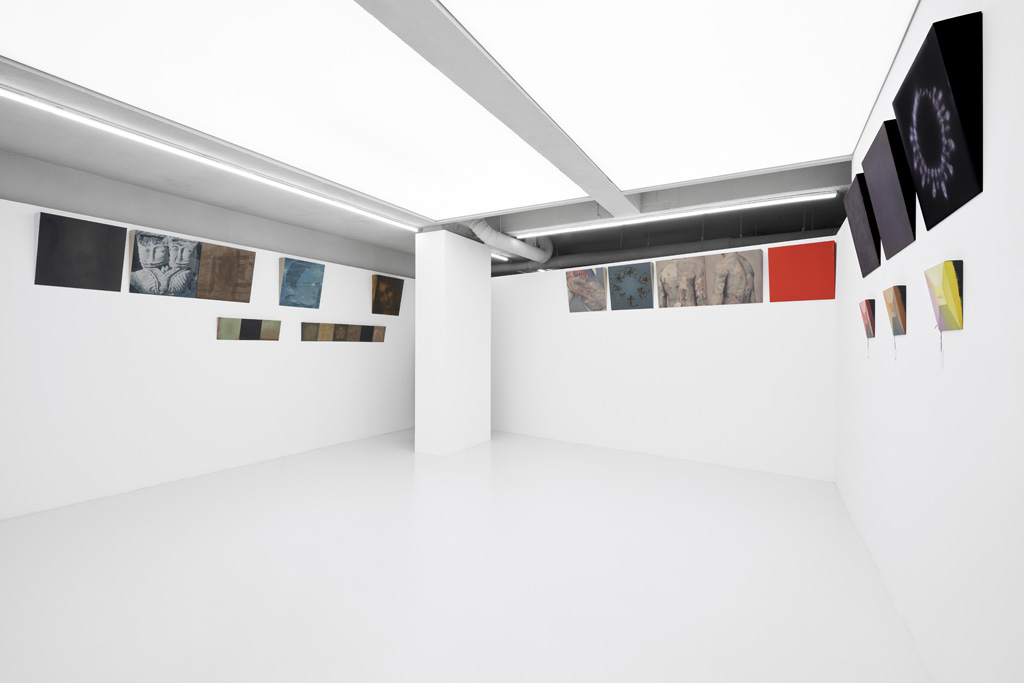

다른 하나의 규칙은 지지체의 포맷을 통일하는 것이다. 4명의 작가는 동일한 모양을 지닌 두 가지 크기의 캔버스 위에 모든 그림을 그렸다. 이 캔버스는 측면의 높이에 변화를 주어 정면이 앞을 향해 비스듬히 기울어진 모양을 하고 있다. 높은 곳에서 우리를 내려다보는 모습이 현판 같기도 하고, 육면체를 측면에서 사선으로 이등분한 조각처럼 보이기도 한다. 그러나 정작 문제적인 사실은, 그럼에도 그것이 여전히 캔버스라는 점이다. 빈 캔버스는 부재가 깃든 사물, 이미지를 기다리는 사물이지만, 막상 화면 위에 이미지가 도래하면 우리는 그것이 사물이라는 사실을 잊어버리곤 한다. 공기처럼 우리를 에워싼 어떤 약속이 캔버스의 부피, 옆면의 존재를 지워버리는 것이다. 이 전시의 캔버스는 관습적인 옆면의 형태를 벗어난 모습으로 자신의 사물성을 환기한다. 여전히 이미지를 전면에 내세우지만, 결코 이미지로 온전히 수렴되지 않는다.

작가성 실험

‘서로 다른 깊이로 교류하되’ ‘같은 구조의 지지체에서 출발하는’ 이들의 협업은, 흡사 차이를 발생시키는 조작변인independent variable, 동일하게 유지되는 통제변인controlled variable을 설정하고 실험을 거듭해 가설을 입증하는 과학적 연구의 과정처럼 보이기도 한다. 만일 그렇다면, 나는 이들의 협업이 ‘오늘날의 작가성authority’이라 할만한 무언가의 성질을 규명하기 위한 일종의 실험이 아닐까 추측해본다.히라노 게이치로는 저서 『나란 무엇인가』에서 인간을 ‘개인indivisual’이 아닌 ‘분인divisual’으로 바라볼 것을 제안한다. 관계에 따른 가면persona과 그것을 바꿔 쓰는 ‘진정한 나’가 있는 것이 아니라, 애초에 그 모든 가면이 ‘다양한 나’, 즉 분인이라는 것이다. 더 엄밀히 말하면 “분인은 상대와의 반복적인 커뮤니케이션을 통해서 자기의 내부에 형성되어가는 패턴으로서의 인격”이며, “한 명의 인간은 여러 분인의 네트워크”이다.† 이러한 패턴과 네트워크가 끊임없이 형성되고 변화하는 장소가 곧 ‘나’인 것이다.이때의 ‘나’를 작가의 개성이나 정체성, 즉 ‘작가성’으로 바꿔보면, 우리는 전시를 조망할 하나의 실마리를 찾게 된다. ‘작가성’은 독립적이고 고정된 실체가 아니며, 관계와 교류를 통해 작동하는 역동적 흐름의 장場이다.—이러한 가설을 세우고, 이를 탐구하는 연역적 실험으로 이 전시를 바라보는 것이다. 이 가설에 따르면 ‘작가성’이란 웅덩이가 아닌 강과 같은 것이다. “파도가 바다의 일이라면‡” 흐르는 것은 강의 일이다. 그 일은 물을 흘려 보내고 받아들일 땅의 경사면을 필요로 한다. 그리고 지구地球란 결국 땅의 무한한 경사면에 다름아니므로, 강은 좀처럼 멈추지 않는 것이다. 만일 강이 물을 자신의 실체라 여기고 흐르기를 멈춘다면, 그것은 더이상 강이 아니게 된다. 그렇기에 물은 끝없이 움직이지만 강은 늘 거기에 있는 것이다. 오늘날의 ‘작가성’이란 그런 것이리라. 만일 그런 것이 아니라면, 그런 것이 되어야 한다. 정말? 그래서 이들은 실험한다. 말 그대로의 ‘교류交流§’를 통해, 비스듬한 캔버스를 닮은 관계의 빗면을 따라 이미지와 의미를 서로에게 흘려 보내고 또 받아들이면서.

차이를 위한 분화

다시 “끝없이 두 갈래로 갈라지는 길들이 있는 정원”으로 돌아가보자. 이 정원에는 또다른 특징이 있다. 그것은 정원이 그곳에 들어선, 그리고 들어설 모든 이의 차이를 결국 분명하게 구분 짓게 되리라는 사실이다. 아주 미세한 차이라 할지라도 말이다. 분기分岐마다 갈래길의 수는 2의 거듭제곱수만큼 늘어나므로, 길은 기하급수적으로 많아질 것이다. 우리가 그 정원 속에서 충분히 선택을 반복하며 나아갈 수 있다면, 우리는 모두 다른 곳에 있게 될 것이다. A와 B는 첫 갈림길에서 갈라져 아득히 멀어질 수도 있다. 어쩌면 그들은 놀랍게도 999번째 갈림길까지 같은 선택을 할지도 모른다. 이윽고 1000번째 갈림길에서 두 사람이 다른 선택을 해 헤어지게 된다면? 이제 길은 너무도 빽빽해서, 정원의 지도 속 두 사람은 구분할 수 없을 만큼 가까운 곳에 있는 것처럼 보일 것이다. 그러나 그 둘은 명백히 다른 길 위에 있다. 만일 누군가 정원의 지도를 손에 넣을 수 있다면, 그에게 지도는 이처럼 한없이 작은 차이까지도 구별할 수 있게 하는 일종의 템플릿이 될 것이다. 그러나 사실 우리는 지도를 찾을 필요가 없다. 그것의 이름을 아는 한, 누구든 그 정원의 지도를 그릴 수 있기 때문이다. “끝없이 두 갈래로 갈라지는 길들이 있는 정원”. 우리의 삶이 유한하니 끝까지 그릴 수는 없겠지만 말이다.

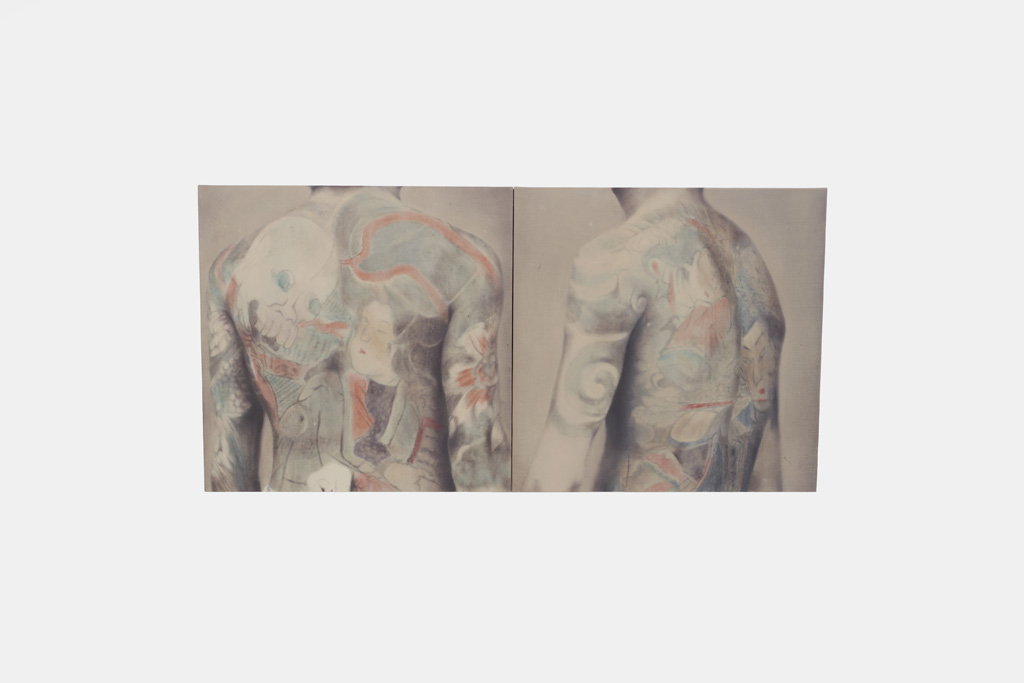

왜 ‘차이의 구별’을 강조하는가? 4인의 협업이 결국 이들의 차이를 더 섬세하고 엄밀하게 드러내는 방향으로 나아가고 있기 때문이다. 작가들은 약속된 관계의 구조 안에서 직간접적인 영향을 주고 받기를 주저하지 않았다. 그들의 그림이 그것을 방증한다. 얼핏 유사하거나 관련되어 보이는 도상이나 심상, 미감과 인상이 서로 다른 작가의 작품 속에서 발견된다. 작가들의 이전 작업을 관심있게 보아온 이들이라면 그 영향관계를 짐작해볼 수도 있을 것이다. 그러나 그들이 주고받은 어떤 요소도 그 모습 그대로 건너가지 않았다. 소재는 다른 방법론을 만나 다른 그림으로 분화分化했고, 방법론은 다른 소재와 만나 전혀 다른 효과를 자아내거나, 창조적 오역을 통해 새로운 미감으로 분화했다. 어쩌면 내가 가지 않은 수많은 길이 어딘가에서 끝없이 분기하고 있을지도 모르듯이, 우리가 미처 감지하지 못한 미세한 분화가 훨씬 더 많았을지도 모른다. 아직 가능성의 상태에 머무는 분인들은 추후의 작업을 변화시킬 것이다. 작가들은 끊임없이 서로 나누고 배우면서도 뒤섞여 흐려지지 않는다. 혹여 그렇게 느끼는 이가 있다면, 정원의 지도를 들여다보듯 조금만 더 면밀히 살펴보길 권하고 싶다. 작지만 귀중한 차이들은 충분히 바라본 자에게만 자신을 드러내는 법이므로. 독특한 모양의 캔버스가 어떤 차이로 분화하는지를 보는 일 또한 흥미롭다. 이 캔버스의 형식을 제안한 자가 그렇게 불렀기에, 처음에는 모든 작가가 그것을 ‘현판’이라 불렀다. 어떤 이들은 여전히 그것을 현판이라 부르지만, 어떤 이들은 더이상 그렇게 부르지 않는다. 현판으로 부르는 이들 또한 정확히 같은 의미로 그 이름을 받아들이고 있지 않을 것이다.

∞

시작의 끝에 당도했다. ‘유동하는 장으로서의 작가성을 탐구하는 실험’이자, ‘보다 섬세한 차이의 발생을 위한 교류’의 흔적으로 전시를 읽어보았다. 보르헤스와 히라노 게이치로, 그리고 미처 언급하지 못한 수많은 이들의 생각을 받아들이고, 오해하고, 분화하며 졸고를 썼다. 그러나 이 글은 ‘그리기’만큼이나 수많은 선택을 요하는 ‘보기’의 정원 속에서 더듬대며 나아간 하나의 궤적일 뿐이다. 누군가는 첫 갈림길에서부터 나와 다른 길을 선택하여 완전히 다른 해석을 향해 나아갈 것이다. 다른 누군가는 중간의 어딘가부터 분기해 나갈지도 모른다. 끝없이 두 갈래로 갈라지는 정원에서, 글 한편만큼의 선택을 똑같이 하는 이가 둘 이상일 확률이 얼마나 될까? 이 글이 발 딛지 못한 무한한 갈림길에 보다 많은 선이 그려지기를 소망한다. 자신의 선을 지니게 된 이들 중 몇몇은 서로의 차이를 알아보고, 또다른 교류를 이어갈지 모른다. 그 누구도 모든 이의 선을 열람할 순 없을 것이다. 그러나 정원은 모든 이의 차이를 결국 분명하게 알아볼 것이다. 아주 미세한 차이라 할지라도.

*호르헤 루이스 보르헤스(Jorge Luis Borges)가 1941년 발표한 소설의 제목. 황병하의 번역을 따라 적었다(『픽션들』, 민음사, 1994). 원제는 ‘El jardin de senderos que se bifurcan’로, 직역하면 ‘갈래길의 정원’ 정도가 된다. † 히라노 게이치로, 『나란 무엇인가』, 21세기북스, 2015, pp.12-14. ‡ 김연수, 『파도가 바다의 일이라면』, 문학동네, 2015, 제목을 인용. § “근원이 다른 물줄기가 서로 섞이어 흐름. 또는 그런 줄기”, 「교류」, 『표준국어대사전』

| Artist | Download | Contact |

| Yonsok Yi boma pak Yongjae Lee Jonghyun Park | Handout | info@ykpresents.com |